В собрании Самарского областного художественного музея образ великого русского поэта, прозаика, историкапредставлен разнообразно и интересно, нашел отражение в разных видах изобразительного искусства, таких, как живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство

Основная задача выставки - показать многообразие восприятия образа Пушкина – человека, творца, героя литературных, театральных, живописных произведений.

ПУШКИН? Что скрывается за этим словом? Он - поэт, прозаик, историк, патриот, вольнодумец. Он символ, знак русской классической литературы, фактор консолидации нации, герой мифов, памятник. Ответ – строчки Аполлона Григорьева – «А. Пушкин – наше все…».

Цифра 225 не только обозначает юбилей поэта, но и определяет временные границы выставки. Мы показываем образ поэта, воплощенный в произведениях на протяжении более чем двух столетий, от 1799 до наших дней.

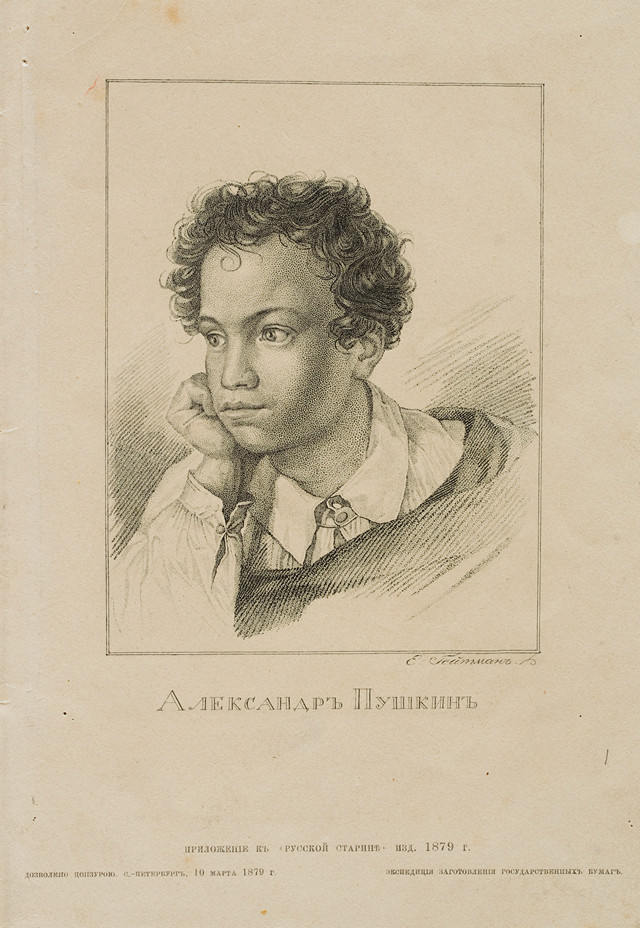

Гейтман Е. И. (1798-1829).

Портрет Александра Пушкина.

Первая половина XIX века

Бумага, литография. И.:12,3х9,6 Л.:25,2х16.

Пост. до 1938 г.

Гейтман Егор Иванович (1798-1829) — русский гравёр и литограф, портретист и иллюстратор. Учился в Санкт-Петербургской Академии художеств (1811-1820). Его наставниками были Н.И. Уткин и Т. Райт. Гравировал портреты на меди, в том числе А.С. Пушкина в юности.

Первым изображением А.С. Пушкина, которое увидели его читатели-современники в августе 1822 года, была гравюра Е. И. Гейтмана для фронтисписа первого издания поэмы "Кавказский пленник". Автору к тому моменту исполнилось 23 года, в книгу попал его мальчишеский портрет времен учебы (12-14 лет), выполненный С.Г. Чириковым, учителем рисования Царскосельского Лицея. Изображение юного Пушкина сопровождалось пояснением: «Издатели присовокупляют портрет автора, в молодости с него рисованный. Они думают, что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения ознаменованы даром необыкновенным». Пушкин отметил работу гравера, однако расстроился, что его изобразили юнцом, и распорядился убрать портрет из следующего издания поэмы.

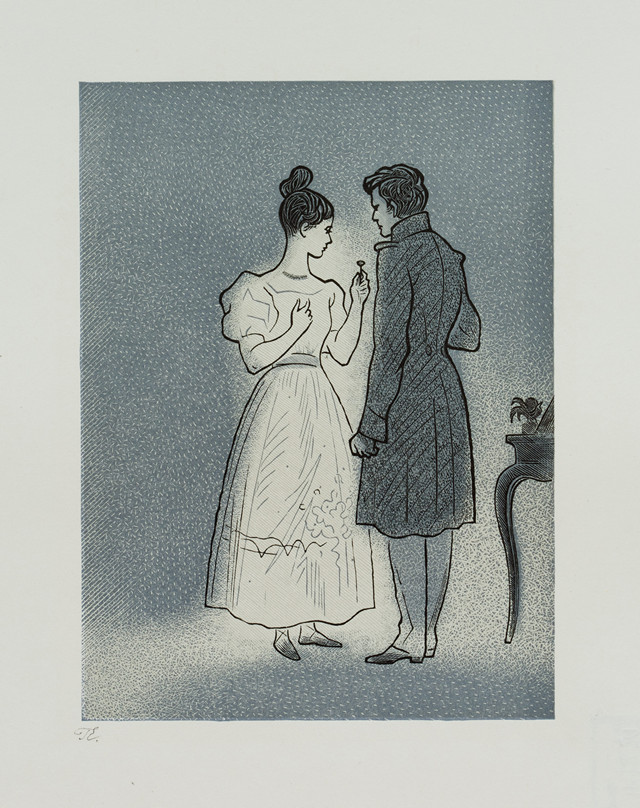

Епифанов Геннадий Дмитриевич. 1900-1985.

Германн и Лиза.

Из иллюстраций к повести А.С. Пушкина "Пиковая дама". 1966

Бумага, ксилография цветная. И.:13,3x10,0 Л.:19,5х16.

Пост. от Союза художников СССР в 1971 г.

Епифанов Геннадий Дмитриевич (1900–1985) — выдающийся художник-график.

Учился в Ярославском художественно-педагогическом техникуме,

затем в ленинградском ВХУТЕИНе (1925–1930). В 1930 под руководством В. Конашевича выполнил дипломную работу — иллюстрации к детским сказкам С. Я. Маршака. Преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина и Ленинградском филиале Московского полиграфического института

Доведенная до высочайшего мастерства техника ксилографии проявилась в иллюстрациях к «Пиковой даме» А.С.Пушкина. Подцветка гравюр - фирменный стиль Епифанова. На листе герои даны крупным планом. Герман, чье душевное смятение можно разглядеть в сжатых кулаках, в отвернутой темной фигуре, а Лиза, напротив, предстает светлым, ранимым и доверчивым человеком.

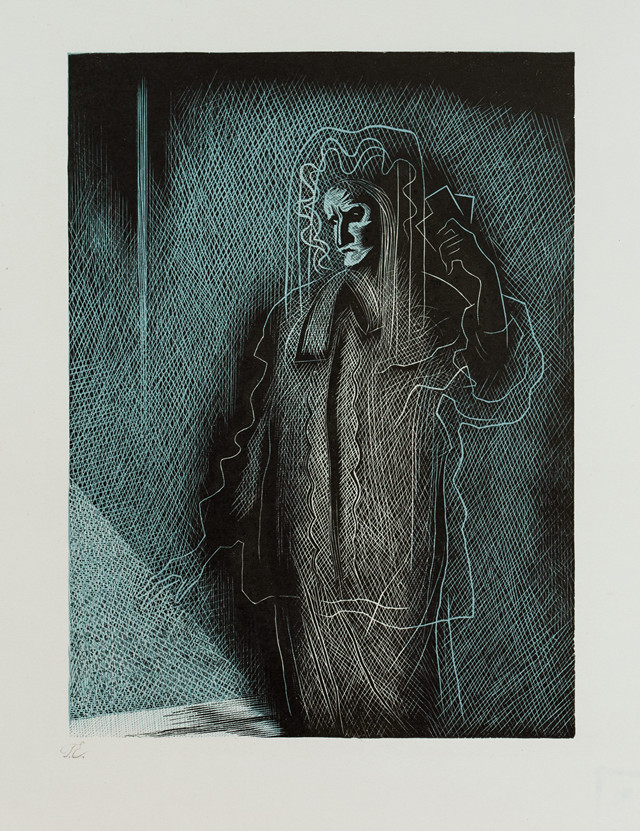

Епифанов Геннадий Дмитриевич. 1900-1985.

Призрак графини

Из иллюстраций к повести А.С. Пушкина "Пиковая дама". 1966

Бумага, ксилография цветная. И.:13,3x10,0 Л.:19,5х15,8.

Пост. от Союза художников СССР в 1971 г.

Епифанов Геннадий Дмитриевич (1900–1985) — выдающийся художник-график.

Учился в Ярославском художественно-педагогическом техникуме,

затем в ленинградском ВХУТЕИНе (1925–1930). В 1930 под руководством В. Конашевича выполнил дипломную работу — иллюстрации к детским сказкам С. Я. Маршака. Преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина и Ленинградском филиале Московского полиграфического института.

Епифанов оформлял книги для многих советских издательств, разрабатывал проекты экслибрисов. Неоднократно отмечался дипломами и медалями на конкурсах и книжных выставках за оформление книг.

Иллюстрация «Призрак графини» при статичности композиционного решения полна экспрессии. Напряженный взгляд, вскинутая вверх рука с тремя картами придают драматический настрой, а беглая линия одежд, резкие штрихи фона, игра света и тени дополняют таинственный образ.

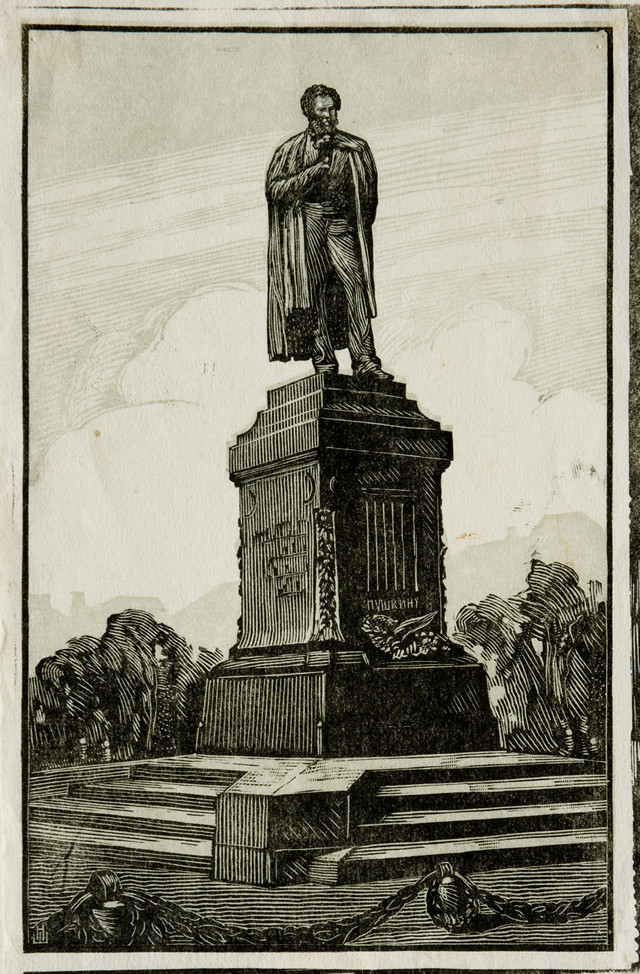

Шевердяев Н.А.1872-1952.

Памятник А.С. Пушкину.

Первая половина ХХ века. Бумага, ксилография

Шевердяев Николай Алексеевич(1872 -1952) Учился у московского гравера В.А.Ермолова и в воскресных классах Строгановского художественно-промышленного училища в Москве (1890-1895); в конце 1900-х гг. посещал рисовальные классы Общества поощрения художеств и Центрального училища технического рисования барона Штиглица (1898-1905), где занимался гравюрой у В.В. Матэ и офортом - у Н.З. Панова.

В конце 1900-х работал в качестве помощника по гравюре И.Н. Павлова. С 1920-х преподавал во Вхутемасе офорт, был деканом графического факультета.

Установка памятника великому поэту совпала с детскими годами художника и это событие вполне могло стать ярким впечатлением, которое не могло не воплотиться в его творчестве.

Кузанян П. М. 1901-1994, Неутолимов И. С.

Москва. Памятник Пушкину.

Из набора открыток «Москва. 800 лет. 1147-1947». 1947. Товарищество "Советский график", Всекохудожник. Бумага, печать типографская

Кузанян Павел Михайлович(1901-1994). Учился в Академии художеств Грузии в Тифлисе (1923--1926), окончил Высший художественно-технический институт - ВХУТЕИН (1930).

Работал как художник наборного шрифта, художник книги и иллюстратор, станковый график и живописец. Заслуженный художник РСФСР, член Союза художников СССР.

П.М. Кузанян в своем творчестве неоднократно обращался к пушкинской теме: создавал книжные иллюстрации к произведениям поэта и даже один из разработанных им печатных шрифтов носит название «Декоративный пушкинский». Вышедший накануне начала Великой Отечественной войны набор открыток с видами Москвы тиражом 15 тыс. экземпляров в настоящее время является редким полиграфическим образцом и желанным артефактом коллекционеров – филокартистов. На одной из открыток - памятник А.С. Пушкину как одна из визитных карточек столицы.

Мясников Ф. И.1913-1979.

Площадь Пушкина. 1940-е

Бумага, автолитография

Мясников Фёдор Исаакович (Исакович) (1913-1979) - советский художник-график и иллюстратор. Работал преподавателем в московской средней художественной школе. Член Союза художников СССР.

В основном Фёдор Мясников работал в технике автолитографии.

В творчестве художника преобладали жанровые графические картины и городские пейзажи.

Автолитография «Площадь Пушкина» выполнена художником в панорамном формате, что дает возможность более достоверно представить местоположение памятника А.С. Пушкину до его перемещения в 1950 году.

Ракинт Е. Н. 1898-1973.

Москва в дни обороны на Пушкинской площади. 1941.

Бумага, офорт

Советский художник, промышленный график, оформитель, плакатист. Учился в Институте повышения квалификации художников Московского городского комитета художников книги на отделении офорта. Член Союза художников СССР (МОСХ). Работал в жанрах пейзажа, портрета, книжных иллюстраций, карикатуры. Значительная часть его творчества посвящена Великой Отечественной войне, обороне Москвы от немецко-фашистских захватчиков. На одном из офортов Е.Н. Ракинта изображён один из культурных символов Москвы (совершенно не защищённый от налётов вражеской авиации) в самый, пожалуй, трагичный момент в истории нашей страны.

Айвазовский Иван Константинович. 1817-1900.

Утро в Гурзуфе. А.С. Пушкин и М.Н. Раевская на берегу Черного моря в 1820 г. Середина XIX в.

Дерево, масло. 15,6x21,7.

Пост. от Рогальской в 1940 г.

Айвазовский Иван Константинович (1817 —1900) — представитель русской живописи, выдающийсямаринист, коллекционер, меценат. Выпускник Санкт-Петербургской академии художеств (1833-1837). Живописец Главного морского штаба, действительный тайный советник, академик и почётный член Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.

В сентябре 1836 года на выставке в Академии художеств состоялось короткое знакомство великого русского поэта А.С. Пушкина и 19-летнего И.К. Айвазовского — одного из талантливейших академистов. Несколько месяцев спустя Пушкина не станет.

Эта встреча произвела на художника огромное впечатление и все последующие годы Айвазовский обращался к пушкинской теме. Всего им создано порядка 20 картин, посвящённых поэту. Особой лиричностью отличается сюжет «Пушкин и Раевская у моря в Гурзуфе», повествующий о влюбленности и дружеских чувствах поэта к Мари, будущей жене декабриста Сергея Волконского. В то время Пушкин гостил в Гурзуфе по приглашению генерала Н.Н. Раевского – героя войны 1812 года. События относятся к 1820 году, Пушкин сдружился с детьми Николая Николаевича — Марией, Софьей и Николаем. Айвазовский, предположительно, слышал об этом путешествии в 1839 году от Льва Сергеевича Пушкина, поскольку они оба были участниками морского десанта на кавказское побережье под командованием Николая Раевского-младшего.

Подбельский Георгий Петрович. 1882-1955.

А.С. Пушкин в Бердах. 1937

Холст, масло. 71x107

Пост. от автора в 1937 г.

Подбельский Георгий Петрович (1882-1955) - русский и советский художник-живописец, график, педагог. Увлекся рисованием с 12 лет. Учился у Ф. Е. Бурова, затем у К. Н. Воронова, а позже в Москве, в вечерней школе С. Ю. Жуковского и в школе К. Ф. Юона. Активно участвовал в художественной жизни Самары, входил в кружок самарских художников. В 1920-х годах участвовал в различных выставках, в том числе Первой выставке картин Самарского общества пролетарских художников (1925). Занимался преподавательской деятельностью (1930–1940). Был секретарем правления Самарского филиала Ассоциации художников революции (АХР).

19 сентября Пушкин пишет письмо жене, в котором сообщает: «я здесь со вчерашнего дня. Насилу доехал – дорога прескучная, погода холодная. Завтра едем к яицким казакам. Пробуду у них дня три – и отправлюсь в деревню через Саратов и Пензу». Первую ночь поэт провёл в загородном доме Перовского. На следующий день Даль перевёз его к себе. Оттуда они ездили в Бёрдинскую станицу. В Бёрдах Пушкин встретился с казачкой Бунтовой, которой на момент крестьянской войны было 13 лет. Она рассказала, как выглядел Пугачёв, как присягала ему и целовала его руку. Пушкин уехал, но странный гость и его дотошные расспросы о Пугачеве смутили бёрдских обывателей. Они собрались на станичный сход и составили письмо начальнику края, генералу Перовскому.Получив его, Перовский зачитал послание бердяшей на торжественном обеде в честь гостя. «Был у нас неизвестного звания человек с товарищами: роста среднего, лицом смугл, волосом черен и курчав, на пальцах заместо ногтей – когти, подбивал под пугачевщину и дарил золотом». Донесение бдительных граждан было встречено хохотом. Больше всех смеялся Александр Сергеевич.

Подбельский Георгий Петрович. 1882-1955.

А.С. Пушкин в Бердах. Эскиз. 1937

Картон, масло. 52x64

Пост. от автора в 1937 г.

Подбельский Георгий Петрович (1882-1955) - русский и советский художник-живописец, график, педагог. Учился у Ф. Е. Бурова, затем у К. Н. Воронова, а позже в Москве, в вечерней школе С. Ю. Жуковского и в школе К. Ф. Юона. Активно участвовал в художественной жизни Самары, входил в кружок самарских художников. В 1920-х годах участвовал в различных выставках, в том числе Первой выставке картин Самарского общества пролетарских художников (1925). Занимался преподавательской деятельностью (1930–1940). Был секретарем правления Самарского филиала Ассоциации художников революции (АХР)

В Бёрдах Пушкин встретился с казачкой Бунтовой, которой на момент крестьянской войны было 13 лет. Она рассказала, как выглядел Пугачёв, как присягала ему и целовала его руку. Пушкин уехал, но странный гость и его дотошные расспросы о Пугачеве смутили бёрдских обывателей. Они собрались на станичный сход и составили письмо начальнику края, генералу Перовскому.Получив его, Перовский зачитал послание бердяшей на торжественном обеде в честь гостя. «Был у нас неизвестного звания человек с товарищами: роста среднего, лицом смугл, волосом черен и курчав, на пальцах заместо ногтей – когти, подбивал под пугачевщину и дарил золотом». Донесение бдительных граждан было встречено хохотом. Больше всех смеялся Александр Сергеевич.

Татаринов Владимир Александрович. 1892-1942.

А.С. Пушкин среди осеннего пейзажа. 1937

Холст, масло. 69x82

Пост. от выставочной комиссии Пушкинского областного комитета в 1937 г.

Именно осенью А.С.Пушкин испытывал необычайный прилив сил. К примеру, необыкновенным подъёмом и размахом творческого гения поэта ознаменовалась Болдинская осень 1830 года. В истории всей мировой литературы невозможно найти другой пример, когда за три месяца писатель создал бы такое количество прекрасных произведений. У зрителя нет оснований утверждать, что художник отобразил именно болдинский период жизни поэта, Видимо, он ставил перед собой более широкий аспект пушкинского творчества: полное созвучие с контрастами палитры осени – от ярких желтых, оранжевых, красных красок – до унылых табачно-зелёных и серых. В осени поэт находил источник вдохновения, заставляла поэта переполняться эмоциями и переносить их в доселе непревзойдённые строки.

Оссовский Петр Павлович. 1925-2015.

Голубая Сороть. Правая часть триптиха «Пушкинская элегия». 1981

Холст, масло. 120x150.

Пост.от от Министерства культуры РСФСР в 1991 г.

Пётр Павлович Оссовский (1925 - 2015) — советский и российский художник-живописец. Академик РАХ (с 1995; член-корреспондент с 1988 года). Народный художник СССР (1989). Заслуженный художник Украины (2012). Лауреат Государственной премии СССР (1985). В 1944 году окончил Московскую среднюю художественную школу. В 1944—1950 годах обучался в Государственном художественном институте имени В.И.Сурикова (мастерская С.В.Герасимова). С 1954 года участник выставок.

Псковская земля играет особую роль в жизни художника. Белые храмы Пскова, Талабские острова, заповедные михайловские рощи….

Сотрудничество художника и Пушкинского Заповедника продолжалось много лет. Один из приездов в Михайловское особенно ошеломил художника. Он вспоминал, как «выйдя на крыльцо маленького домика поэта, погружённый в элегическое состояние души, был поражён несказанным светом, льющимся с неба. Он озарял покрытые внезапно выпавшим девственным снегом золотистые поля и не успевшие ещё опасть яркие листья деревьев и кустарников, окаймляющих узкую ленту серо-голубой речки. Всё было погружено в сияние тусклого осеннего солнца и природа, вторя моим чувствам, устроила праздник перламутровых красок, мерцающих на полях, воспетых поэтом. Прошло много лет, и увиденное мною состояние покоя и благодати, царившие в природе, со временем превратились в поэтический символ пушкинской земли. С тех пор тригорские и михайловские нивы с монастырским храмом на Святой горе, освобождённой мною от плена вековых, разросшихся лип, завезённых на эту землю арапом Петра Великого, стали для меня живописнымпамятником, посвящённым великому русскому поэту».