Ледантю М.В. Кожевники на Куре

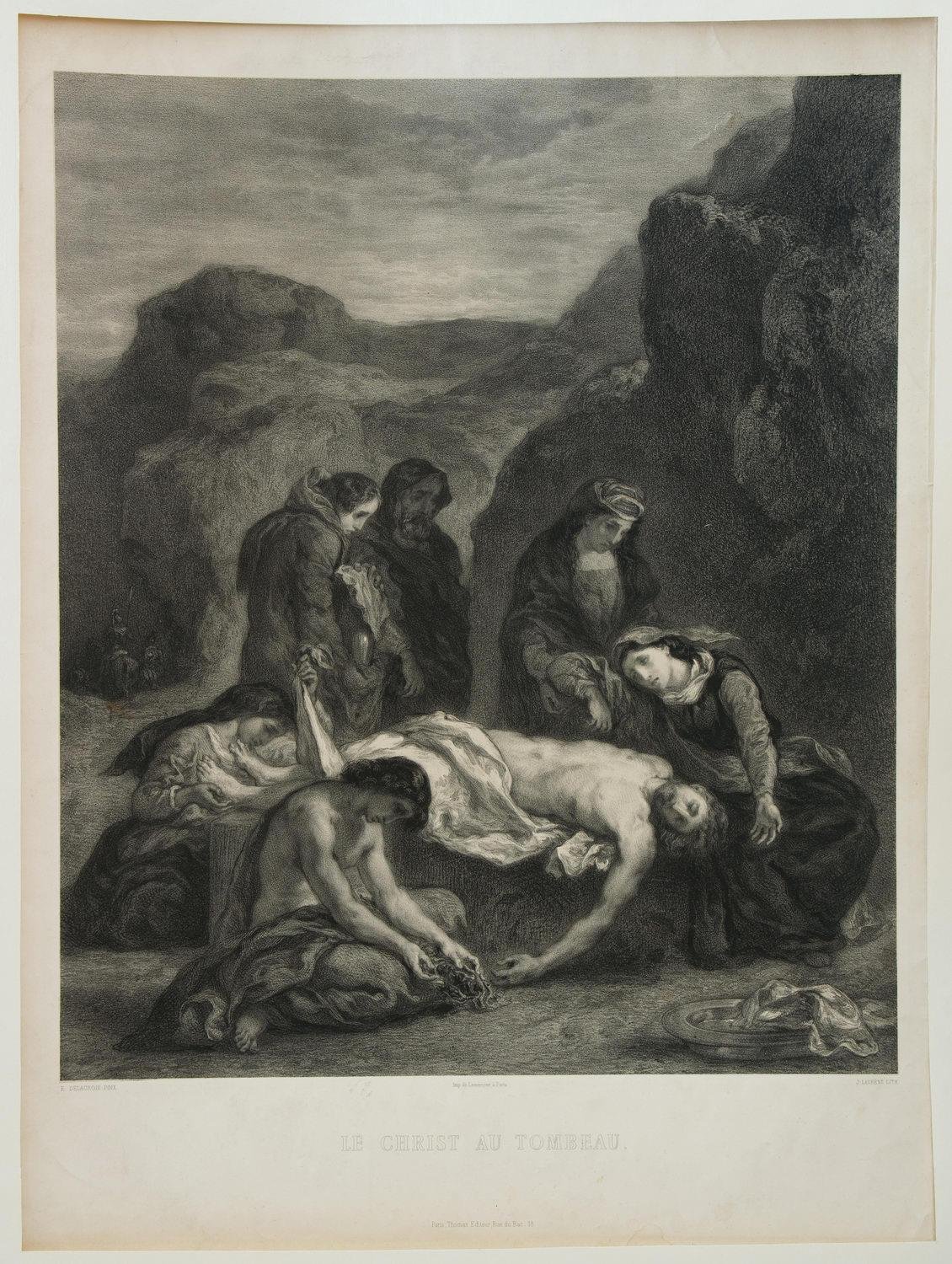

Laurens J. Делакруа Э. Положение во гроб

Тропинин В.А. Портрет Боцигетти (Портрет дамы)

Архипов М.В. Портрет профессора Н.Н. Простосердова

Выставки и мероприятия

Пластов А.А. (1893-1972)

Партизан-связной. 1971

Картон, масло

Музей Победы

На картине — мальчишка лет двенадцати, с автоматом в руках. Он стоит один в берёзовой роще, насторожен, сосредоточен. Ранняя весна пробуждает природу, но герой не может откликнуться на её зов — у него другое задание, своя война, свой фронт. В этом контрасте мирной сцены и тревожной напряжённости — вся трагедия времени, когда детство ставилось на службу взрослому подвигу.

Автор полотна — Аркадий Александрович Пластов (1893–1972), признанный классик советской живописи, мастер, который навсегда сохранил в своём искусстве деревенскую Россию — с её природой, трудом, бытом. Он писал не просто сцены жизни, а слагал художественную летопись страны.

Пластов никогда не искал эффектности и внешнего пафоса. Он не принимал «безликих натурщиков» и считал, что только настоящие, искренние эмоции и образы имеют право на жизнь в живописи. Именно поэтому на его полотнах — старики, дети, крестьяне, люди, чья правда сильнее любой красивости.

Творческий путь Аркадия Александровича Пластова (1893–1972) начался в начале XX века. Он родился в симбирской деревне Прислониха, в семье потомственных иконописцев. Первые навыки получил в мастерской своего деда — известного церковного живописца Григория Герасимовича Пластова. Уже в пятнадцать лет, стоя в храме, расписанном дедом, юный Аркадий дал себе обет: «быть живописцем и никем больше».

Он учился в Симбирском духовном училище, затем — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где его педагогами были такие мастера, как А.Е. Архипов, К.А. Коровин и А.М. Васнецов. Пластов с жадностью изучал коллекции Третьяковской галереи, Румянцевского музея, восхищался работами художников из объединений «Мир искусства» и «Бубновый валет», но всегда оставался верен себе — крестьянскому сыну, для которого правдивость была выше стилистики.

Революция и Гражданская война прервали творческий путь. В годы потрясений Пластов возвращается в родную деревню. Восемь лет — безвыездно, без холста и кисти — он живёт жизнью простого крестьянина: жнёт, пашет, косит, как все. Лишь к 1925 году, когда страна немного успокаивается, он возвращается в Москву — изнурённый, но несломленный.

«Вот она Москва! Опять она передо мной, вот опять я в Третьяковке, и точно не было семи лет разлуки...» — вспоминает он позже. Его признание было не мгновенным: сначала — трудная борьба за выживание, подработка как иллюстратор, оформление агитационных плакатов, работа в издательствах. А летом он снова возвращался в Прислониху — пахать и сеять. Живопись, по-настоящему, вернулась в его жизнь лишь к началу 1930-х годов.

И вот — 1932 год. Появляется долгожданная возможность писать то, что по-настоящему волнует. «Ты, подумай, Наля, только...» — восторженно писал он жене, — «писать на огромных пространствах сенокос и животных, мужиков, баб, лошадей, блистающие небеса полудня, зной и хмарь сказочных дней лета...». Эти слова стали предвестием расцвета — одного из самых искренних, цельных и поэтичных голосов в советской живописи.

Картина «Партизан-связной» — это тихая, но пронзительная история о мужестве и долге, которые не зависят от возраста. Мальчишка в березняке стал образом целого поколения — тех, кто не дожил до Победы, но приблизил её как мог.